石家庄2.5D地图开发_2.5D地图公司

发布日期:2020-12-24 浏览次数:743

3月10日,习近平总书记在湖北省武汉市考察疫情防控工作时强调,“抗击疫情有两个阵地,一个是医院救死扶伤阵地,一个是社区防控阵地。”此次新冠肺炎疫情是对我国国家治理体系和治理能力的一次严峻考验。新冠肺炎具有来源不明、传播性强、潜伏期长等特点,其管控需要从个体出发,从源头加强管理。社区作为市民生活的空间,也是城市管理的基本组成空间,在特殊时期便成为疫情防控的基础单元,在各地疫情防控过程中扮演着重要角色。

社区在防控传染疾病、保护公共健康中发挥着重要作用。健康社区的建设,与市民的幸福感和获得感密切相关。此次新冠肺炎疫情是典型的突发性公共卫生事件,我们需要深入思考社区在城市防控疫情中的作用,通过科学的社区规划和社区治理,来提升整个城市应对突发疫情的能力,真正实现空间治理能力和绩效的提升。

1 重要作用

1.1 从社区规划和社区治理中体现

从疫情发展的时序来看,在疫情暴发的初期,区域性的人口流动管理是重点。但在疫情扩散之后,以社区作为基本管理单元的居家隔离成为疫情管控的重点。社区不仅仅是公共服务的“最后一公里”,而是针对个体健康与安全管理的“第一步”。

新时期的城市发展呈现出两个趋势:一是城市增量扩张,存量提升;二是城市管理向城市治理转型。特别是在社区层面,通过多方协作,广泛调动社会力量,实现社区的共建、共治、共享,成为各地社区发展的重要趋势。这次疫情事实上在社区规划和社区治理两个层面体现出了社区的重要作用。

从社区规划的角度来看,近年来,社区规划在各地城市规划实践中的重要性不断提升。特别是“15分钟社区生活圈”的规划,对于居民生活便利度和获得感的提升,有着重要意义。在“15分钟社区生活圈”中,公共服务设施的配置,与居民需求和社区品质密切相关,是社区规划的重要内容。居民接受的医疗服务、政务服务,进行购物和社区活动、休闲,都主要在15分钟生活圈内展开。

在疫情期间,社区更是体现了居民生活共同体的特征,从居家隔离、观察和治疗到口罩等器材的预约、分发,再到社区联防以及疫情期间的居家远程办公……良好的社区规划,对于居民适应疫情的紧张状态,合理应对疫情,以及积极地维持健康、进行防疫,有着重要的作用。在社区规划中,基于设施布局和人口格局,通过对于医疗等社会资源在社区层级的优化配置,通过加强公共卫生系统向社区的下沉,将会有效地降低居民的风险,提升面对疫情的韧性。

在社区规划中,以往部分地区将重点放在老旧小区改造、社区设施提升等物质环境要素的提升上。通过本次疫情的社区防控,我们更要注意到,在社区治理等“软要素”领域的提升同样重要。特别是通过公众参与和协商共治,调动基层更多元的主体的积极性,可提升社区在应对紧急状况时的凝聚力。

新冠肺炎疫情期间,聚集性传播特别是家庭聚集传播成为病毒传播的重要途径。而社区正是防控聚集性传播的主战场,是防灾防疫的基本单元。在许多城市,各社区都实施了限制进出的管理,而一旦一个社区出现新冠肺炎病例,整个社区都被要求隔离。这对社区治理能力提出了更高的要求,如何协商多元利益群体,优化宣传、联防和隔离的工作,平衡疫情防控居民日常生活的需求,是社区治理的关键。

以成都为例,近年来,全市围绕城市治理体系和治理能力现代化,将社区治理上升到加强党对城市工作全面领导的高度来统筹,通过创新实践,探索出了符合大城市发展特点的治理新路径。在疫情期间,通过近些年打造的社区发展治理能力,转为社区疫情防控的强大动能。成都的市县两级社治委,发挥出了统筹基层治理和民生服务的专责部门作用,构建起了市、区(县)、街(镇)、社区四级运行机制,形成了横向协同、纵向贯通的社区治理体系,在规范社区重点人群排查、管理服务过程中发挥了重要作用。

2 多方参与

2.1 调动社区自治和基层动员的能力

在突发重大公共卫生事件面前,更需要发挥社区的引导作用,调动社区自治和基层动员的能力。治理与管理的不同点在于,治理更强调自上而下与自下而上相结合,通过协调多方利益,构建利益共享机制,促进社会各界广泛参与,形成公共政策落地的合力。社区通过多方的综合参与,提升社区对于各类问题的应对能力。

在这次疫情期间,我们应当注意到,在自上而下的防控工作布局之外,我们也看到大量自下而上的社会组织和邻里互助的工作,包括线上志愿者平台、微信小程序、互助小组、疫情地图、捐赠倡议等。在这些活动中,社区发挥了积极的引导作用,事实上成了邻里互助、矛盾调解、弱势群体扶助的平台和纽带,个人的力量在社区这一平台上得以发挥。

这也反映了近些年来,我国基层社区由管理型组织向服务型组织的转变,与非典时期相比,如今基于移动互联网的发展,市民能更加便捷地表达意愿,参与联防工作。因此,在社区治理中,需要更加强化公众参与机制的优化。各地社区需要落实责任规划师制度,联动社区物业,引入社会资本,与各级政府和组织形成良陛互动,将社区层面自发的邻里互助与城市自上而下的管控政策要求相结合,刚柔相济、动态多元地提升社区在疫情等重大突发灾难面前的应对能力。

3 技术赋能

3.1 让社区的管理工作更为精细化

在智慧社区建设普遍开展的今天,以新技术赋能的智慧社区在疫情防控中发挥了积极作用。通过智慧社区的建设,以信息化、智能化手段整合社区各类资源,实现智慧养老、智慧医疗、智慧安防、智慧物业等多领域应用在防疫中的协同响应。一些发达地区的社区,借助互联网、物联网、大数据等技术,将个人健康监测、预警与社区精细化防疫管控、卫生优化相结合,做到病患及时发现、疫情精细防控和医疗资源精准投放。

智慧社区不是技术的堆砌,比如,《上海市智慧社区建设指南(试行)》中,智慧社区要利用信息技术整合社区资源,为社区居民提供高效、便捷和智慧的服务,提升社区居民对智慧城市的体验度和感受度。实施上,疫情期间,大量的市民居家办公,社区成为生产和生活融合的社会空间,活动的复杂性较以往有所提升。

智慧社区可以为社区的管理工作提供更为精细化的策略。例如可以通过人口流动信息的共享和精准定位,避免“一刀切”的刚性管制。以大数据为基础的社区信息化管理平台,可以基于空间关联建群,定位上传信息,通过公众参与和数据众筹的方式,为疾控部门和医院提供医疗救护者信息,实现救助工作的快速响应。

概述

1.1 BIM+3DGIS技术应用现状

三维GIS可基于地形和周边宏观的地物信息,为BIM提供大场景规划、室外视域分析等三维GIS功能,提供决策支持;而BIM模型可为三维GIS提供精细的建筑构件信息,使得GIS从室外走向建筑内部,实现室内外一体化的管理。

基于BIM与3DGIS技术集成的软件平台开发,国内的专家、学者已经开展了一些研究。针对自主研发的隧道围岩量测自动化监测技术,建立GIS十BIM十物联网的安全监测平台;研发了基于BIM与3DGIS集成的铁路桥梁施工管理信息系统,实现从3D GIS可视化、漫游和三维空间分析到BIM施工管理、施工动态模拟和施工进度管理等功能;开发了基于ZTMapGIS的三维建筑信息管理系统,实现了建筑模型的可视域分析、爆管分析、火灾逃生模拟等功能。

1.2智能化管理的现状与发展

传统的建设智能化管理系统主要基于人工运维方式,存在许多问题,例如:设备的利用率很低;重复建设率高;同时无法实现智能化物理系统监控和信息管理的互联互通及共享交换,无法满足智能建设在综合管理和服务方面业务协同的功能需求。当前不少城市基础设施存在各系统相互独立、大量信息孤岛、数字化基础弱等问题,基础设施难以做到可视化、信息化和效率化,数字化与自动化结合严重不足,缺乏统一的监控和运维平台等问题。

基础设施物理信息智能化管理才能驱动城市建设管理向前发展。从基础物理数字化到信息互联网十物联网十云计算基础的发展模式是智慧城市基础设施物理信息管理智能化建设的发展趋势。BIM与GIS的融合可以实现从微观到宏观的多尺度城市管理,在室内导航、公共场所的应急管理、城市和景观规划、各种环境状况模拟等方面都将产生难以估量的价值。

智慧管理思路应服务基础设施的规划、设计、施工、运维等过程。因此,传统的城市基础设施建设管理过程与智慧管理思路需要快速对接、协同融合,应采用基于物理信息协同的智能化管理,搭建基础设施物理信息融合智能化管理平台。

2智能化管理平台框架设计

城市基础设施物理信息融合智能化管理平台是基于BIM和GIS技术的融合,获取项目的物理精确信息数据以及实时的状态信息,实现基础信息数据管理、资源综合管理、结构健康监测、安全评估预警、指挥控制等功能。根据智慧基础设施综合管理的需求,从中央管控的整体管理思路出发,集成物理设备的实时监控数据、报警信息、联动控制信息等动态数据,结合云计算、云存储以及大数据挖掘等技术,针对基础设施的生命周期、结构信息、养护信息以及运行信息进行深度挖掘、关联分析与预测分析,建立基础设施管养模型,并通过BIM十GIS技术集成将基础设施物理监测信息可视化,进行物理信息融合,为管养部门提供强有力的养护决策和支持。

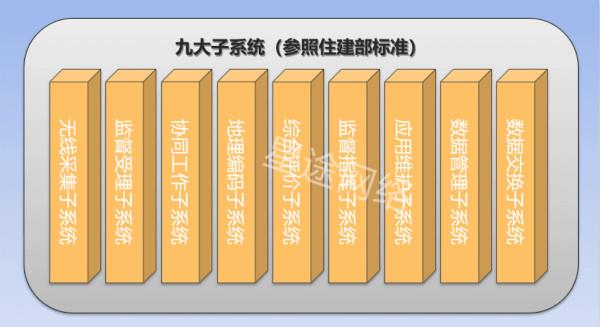

集成的物理信息融合智能化系统包括环境监测系统、排水系统、变配电系统、智能照明系统、门禁系统、消防系统等。如图1所示,基础设施物理信息智能化管理平台共划分为4个子系统,分别是环境物理设备监控系统、BIM十3DGIS系统、运维平台和信息数据分析系统。不同的项目需要结合自身特点,综合考虑智能化管理平台架构,结合所需的逻辑架构、功能结构,系统化建设基于BIM十GIS集成的物理信息智能化管理平台。