安徽三维GIS应用_3D-GIS应用

发布日期:2022-07-22 浏览次数:496

基于3DGIS技术的处理服务平台搭建

随着计算机和网络技术已经成为人们生活中不可或缺的一部分,地理信息系统的发展进入了一个新时期,各个行业对地理空间数据及其处理功能的需求日益增长,要求地理信息能够广泛地被共享、交换和访问。因此,地理信息系统迫切需要发展成为面向大众化的技术产业,分布式异构环境下易于集成的地理信息服务应运而生。

地理信息服务是把地理空间数据和处理功能封装为服务并发布在网络上,允许通过网络对地理信息进行集成和共享,为用户构建分布式异构系统提供了有效资源,它主要包括数据服务和处理服务两部分。在整个地理信息服务体系中,数据服务是基础,任何服务都是基于海量、格式多样的空间数据得以实现的。但是,大多数情况下人们真正需要的并不是各种地理数据,而是数据中包含的信息及其提供的增值服务,最终实现空间处理和空间分析等功能,这就是地理信息处理服务的关键所在。

近年来,很多研究机构和部门相继建立了公共或专业的地理信息服务网站,但大多是基于专业GIS软件的私有服务或OGC(Open GIS Con-sortium)中网络地图服务WMS ( Web Mapping Service)、网络覆盖服务WCS ( Web Cover Serv-ice)、网络要素服务WFS(Web Feature Service)等服务,只提供了数据服务,没有将地理信息处理服务作为其基本服务,缺少对处理服务的系统性研究。比如公共电子地图中提供了地图缩放、漫游、数据查询等功能,但最短或最优路径查询仅限于处理该网站的私有数据,不支持用户调用服务接口以完成自己的应用。

1、地理处理服务概述

1. 1处理服务定义

处理服务是在数据服务的基础上,为了满足客户不同的需求,对本地数据或存放在网络上的空间数据进行处理操作,并为用户提供面向应用的增值服务,比如坐标转换服务、栅格/矢量转换服务、尺寸测量服务、路径确定服务、地理编码服务等。处理服务过程中用户并不直接对空间信息资源操作,它强调过程,主要为用户提供计算、分析、处理空间信息资源等功能。当用户对同一数据有不同请求处理时,处理服务会针对用户的请求从不同方面解读该数据,返回不同的处理结果。处理服务还遵循一定的通信机制,通过对空间数据建立计算和处理模型,既能够为用户提供通用的处理服务,也能灵活地针对某项具体应用提供特定处理服务,真正实现了处理服务多粒度、功能多样化这一特性,满足了用户的不同需求。

基于三维GIS的集中供热平台的三维数字化

城市管网是城市正常运转的生命线和基础设施,供热管线是城市管网的重要组成部分。2014年6月发布的《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》,明确提出了城市管线数字化管理的要求。北京市热力工程设计有限责任公司承担北京市热力管线的规划和设计工作。公司自成立以来因设计的需要,逐年投入大量人力物力与资金,积累了海量的北京市热力集团热力管线及附近相关管线的高精度测量资料,主要是以纸质资料和CAD图形存在。传统的管理模式和手段已远远落后,对于各种突发事故更不能及时作出应对决策,从而造成资源浪费。

20世纪90年代,美国率先提出了数字化管道的概念。地理信息业随着智慧地球、智慧城市大数据时代的到来,得到了空前的发展。我国在地理信息业的发展不落后于世界先进水平。随着3S(RS、GPS、GIS)技术的推广与集成应用,城市管网管理已从CAD时代过渡到GIS时代。

城市三维模型是许多GIS应用领域迫切需要的基础数据已广泛运用于城市规划、建筑设计、防灾应用等领域。三维可视化也已经成为城市管网管理系统的必要特性之一,对供热管网在设计和运行方面进行可视化仿真系统的研究和开发,将进一步提高供热管网的设计、运行水平和管理水平,从而达到提高安全性和经济性的目的。

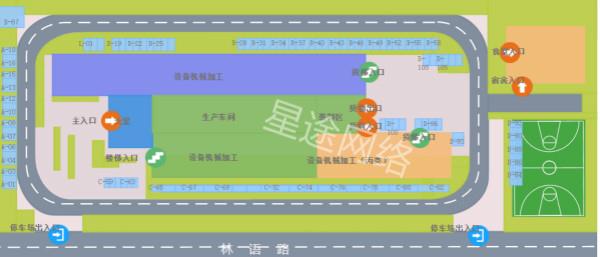

本项目在管普综合管线数据标准基础上,根据热力管线的专业特色,制定热力专业管线数据标准,采用当前主流的二维GIS平台软件(XTMAPGIS)和三维GIS平台软件相结合的方式,基于XTMAPGIS和City Maker SDK开发包,建立了二三维一体化的集中供热地理信息平台。为集团公司的成果管理和使用提供安全、快速、多形式的技术支持。系统不仅实现与北京城建档案馆无缝对接,还可以更好地为热力集团信息化发展提供可靠的支撑服务。

1总体技术路线

项目建设任务包括数据资源建设和系统功能实现。数据资源建设包括数据标准规范建设、基础地理数据库建设、热力管线数据加工及数据库建设、综合管线数据库建设、热力管线三维建模。系统建设坚持数据、管理、服务、应用相分离的架构原则,在保持灵活性和扩展性的前提下,实现空间基础信息数据的整合、管理和共享交换,依据使用用户、网络环境的不同,采用不同的技术路线,使用C/S( Client/ Server(客户机/服务器))和B/S ( Browser/Server(浏览器/服务器))相结合的方式,实现不同业务应用系统与数据服务的集成。