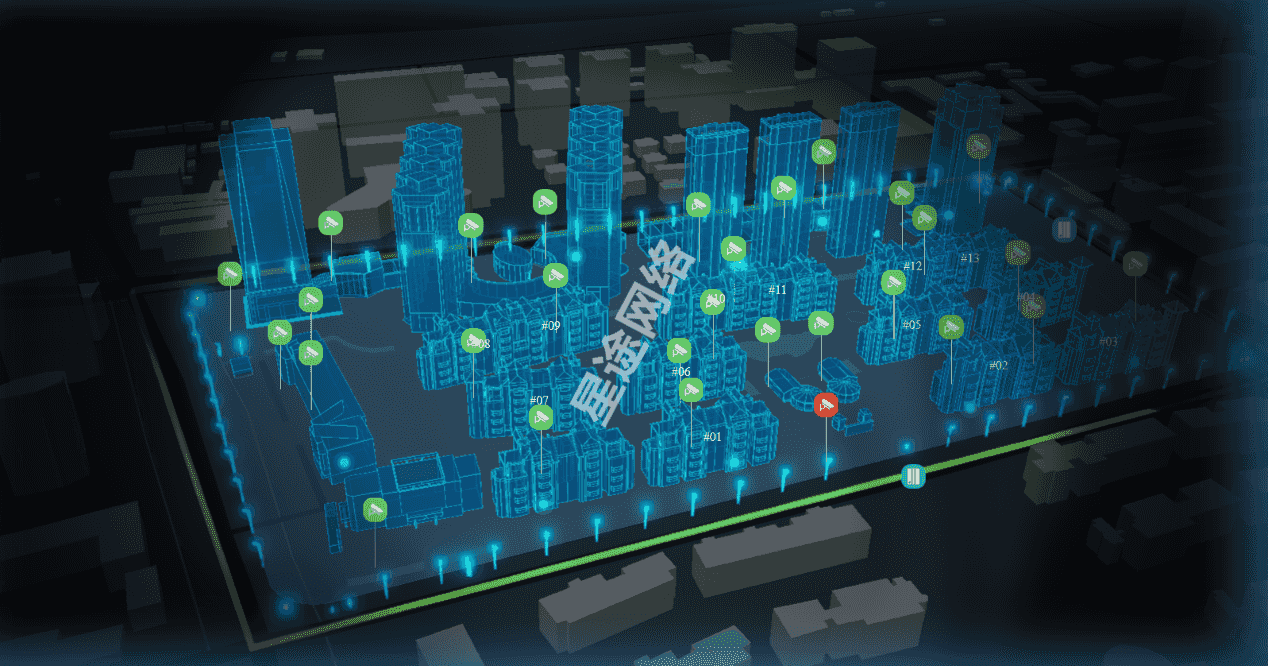

长春三维监狱_可视化管理系统

发布日期:2020-09-30 浏览次数:773

什么样的社区才能叫做智慧社区?

苏宁作为一个涵盖智慧零售、智慧地产、智慧金融多位一体的公司,董事长张近东在2020年两会提出建议:政企共建智慧社区,提升居民生活品质。

2020年4月20日,国家发改委正式对“新基建”的概念和内涵作出界定:“新基建”主要包括信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施三个方面。其中,融合基础设施是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术,支撑传统基础设施转型升级,进而形成融合基础设施。发改委表示,未来将统筹推进更多智能交通、智能电网、智慧城市等项目建设,构建适应智能经济、智能社会发展需求的基础设施体系。

智慧社区在近年来已逐渐引起各界的关注。早在2014年,国务院就发布了《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》,指出到2020年,建设一批特色鲜明的智慧城市。而智慧社区的建设,正是智慧城市建设的基础。2017年6月,中共中央、国务院进一步印发了《关于加强和完善城乡社区治理的意见》,指出到2020年,将实施“互联网+社区”行动计划。意见强调,加快互联网与社区治理、服务体系的深度融合,探索网络化社区治理和服务的新模式。

经过多年发展,我国智慧社区建设已有长足进步,并涌现了一批智慧社区建设企业。今年年初,全国爆发新冠肺炎疫情,各大城市普遍启动了严格的基层社区化管理,智慧社区建设真正迎来大考。但由于在大多数城市智慧社区发展尚处起步阶段,覆盖范围小且技术设施和管理不足,导致疫情期间产生管理效率不高、服务不到位等诸多问题。要真正实现智慧社区的有效落地,全面提升居民生活品质,还有以下几个痛点需要解决。

当前“网格化管理”面临的困难及对策建议

近期以来,伴随着中国快速城市化进程的展开,城市社会管理的改革创新逐渐成为社会各界关注的热门话题。其中,以数字城市建设、政府社会治理的技术化和城市管理体制变革为核心的“网格化管理”治理方式已经逐步在全国推广。虽然“网格化管理”虽然已被政界和城市管理界看作是一种新的社会治理方略,但在实践过程中存在一些有待商榷的地方。

一、“网格化管理”模式的由来

从1949年中华人民共和国成立时起,在中国的现代化国家构建的过程中,社会形成了“国家——单位——个人”三个层级的“总体性社会”治理结构。“国家—单位—个人”模式是一种纵向联结动员和控制机制,即单位成员依赖于单位组织,单位组织乃政府实施社会动员和控制社会的组织手段。在这种机制之下,城市“社会管理”问题被最大限度地弱化了,因为单位制度凭借其“合一性”特点,将政治、经济、社会、文化诸要素结合在一起,构成了资源分配和社会整合的封闭堡垒。以政府机关和企事业组织为核心的“单位”始终居于社会的“中心地位”,大量的社会事务基本上都由单位自己办理,形成了“单位办社会”的格局。

20世纪80年代以来,在以经济建设为中心的主导思想支配下,延续了30多年的单位制度开始发生变革。在一系列大力度的改革措施推动下,以单位为核心的“蜂巢社会”不可避免地走向解体,在单位之外出现了庞大的“自由职业者”和“非正规就业群体”。单位作为计划经济的附属物而遭到批判和抛弃,长期居于国家和民众之间的“联结纽带”—“单位”开始走向消解。政府城市管理的压力空前加大。面对压力,政府必须寻找新的方法和管理运行模式,以应对日趋复杂的城市管理难题,实现由“总体性支配”向“技术治理”的转变。网格化管理正是作为城市治理的一种创新方法应运而生的。

二、“网格化管理”模式的运行情况

当前,中国大部分的“网格化管理”模式是以街道、社区为基础,在管理辖区内,以1万平方米左右区域为基准划分单元网格,建立网格化管理信息平台,对城市部件、事件实施管理,实现市、区、专业处置部门和网格监督员四级联动的管理模式和信息资源共享系统。

推行网格化管理,其目的在于打破以往行政部门条块分割、各自为政、推诿扯皮、责权利不明的种种弊端,将资源重新整合,进一步下放事权,构建一个新的社会管理体系。在这一意义上,“网格化”的核心并非仅仅是增加一级更小的基层管理单元,而是改写了基层社会管理的体制构造。伴随着城市管理的复杂化及任务量的加大,使得行政科层体系面临巨大的管理压力,不得不主动努力推动自身实现由“管理”向“治理”的转变。网格化主要是将城区行政性地划分为一个个的“网格”,从而在“区—街道—社区”三级管理结构之下,增加了“网格”这一新的层级,变为四级责任体系。到2005年后,网格化治理术发生了一些值得注意的变化,主要表现为:网格化治理开始与以“维稳”为主要目标的社会管理体制改革相结合,其应用范围不断扩大,开始扩展到党的建设、工会、妇联等领域,并延及其他行业的管理,“网格”开始作为社会管理的一个重要层级而发挥作用。